Un paraíso memorable, que deja marca en quien lo vive. Le han dedicado películas y series, le han escrito libros y compuesto canciones, hasta se le invierten horas en las pláticas de quienes lo han vivido.

Es una magia poderosa, su duración puede variar, pero cuando se voltea hacia atrás parece tan fugaz, tan lleno de emociones, tan feliz.

Cuando se acaba se siente un vacío dentro de uno, y desde ese preciso momento se empieza a pensar en volverlo a vivir. Hablo del paraíso de ESAS vacaciones. No de cualquier espacio sin trabajo o sin escuela. Me refiero a unas en específico, que resaltan sobre las demás.

Y pueden llegar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cada quien vive esa vacación de forma diferente. A la gran mayoría les toca entre la adolescencia y la juventud, a algunos en un país extranjero, a otros en la playa, hay quienes en la nieve o en una ciudad gigante.

Ese momento especial suele iniciar como “uno más”, y termina convirtiéndose en una memoria que se guardará con cariño para el resto de la vida. Por la gente que se conoce, por las anécdotas que nacen, los errores que se cometen y las risas que inundan esos recuerdos.

A mí me tocó a los veinte años: la edad perfecta para ser adulto cuando quería ser adulto y para ser joven cuando quería ser joven. En una playa a una distancia lo suficientemente prudente de Vallarta para disfrutar de la naturaleza, pero también cerca para pasearse por el pueblo una que otra tarde. Con una mezcla de conocidos a los que amo demasiado y extraños que embonaron a la perfección en la dinámica que nosotros teníamos.

Y primero hablaré justamente del lugar. Yo estaba acostumbrado a las playas sinaloenses donde kilómetros de valle se diluyen en arena para terminar uniéndose con el agua del mar. Pero en esta zona, todo era diferente, después del pueblo pasamos a una carretera de dos carriles, por curvas a las faldas de los cerros, donde el pie de las montañas eran las playas: la vegetación era verde, y se veía mucha vida entre esa jungla que nos rodeaba.

Y en cuanto a Vallarta: ver un pueblo “tipo mágico” que diera a la playa fue algo que también me encantó. Esperaba ver otro Mazatlán, con malecón amplio, con edificios enormes y calles amplias, pero la belleza del pueblo conservado en sus edificaciones, en sus calles empedradas, en su plaza, su mercado y su iglesia, fueron detalles que sumaron aún más a la experiencia. Pasearnos por ahí de noche, disfrutar con unos los mojitos y con otros las malteadas, que un supuesto mago bolseara a uno de los que íbamos y los fuegos artificiales disparados desde un barco solo hicieron más inolvidable el lugar.

Y el lugar al que llegamos era aún más mágico. Fresco hasta en verano, cubierto a la sombra de un cerro, y con un amplio balcón propio del segundo piso, que permitía dominar la vista sobre la playa, la alberca, para ser escenario de atardeceres legendarios. Un espacio donde el tiempo se detiene, donde no hay prisas y todo transcurre en calma.

¿Lo más curioso?: todos los días eran largos. Dormía cinco o cuatro horas y el cuerpo no me pedía más sueño.

Desde temprano, el reloj interno me expulsaba de la cama. A veces me ganaban, y a las siete de la mañana el olor a café ya inundaba el departamento, en ocasiones a mí me tocaba prepararlo.

Después de servir la taza y contaminarla con una cucharadita de azúcar, terminaba de despertarme mientras contemplaba el mar tranquilo: todavía en tonos grises porque el sol aun no brillaba con intensidad.

Pasaban grupos de personas haciendo kayak, aprovechando de la calma matutina, a esa hora se veían delfines cerca de la costa, y en la arena también había uno que otro turista corriendo. Cerca de la alberca, no faltaba el viejito estirando como parte de sus ejercicios mañaneros.

Mi compañía en esos primeros momentos del día era el abuelo, que no es mi abuelo. Un hombre lleno de sabiduría, conocedor de muchas historias de nuestro país, y de chistes que ayudaban a despabilarse los pocos rastros de sueño que quedaban, incluyendo el del yate “Black Carnation”.

Así, íbamos pasando lista de quienes se iban despertando, hasta que, reunida la mayoría, llegaba el momento del desayuno.

Para ese primer alimento del día, la voz se corría pronto entre nosotros.

En minutos sabíamos qué se iba a desayunar en cada departamento, propios y ajenos íbamos y veníamos de uno a otro para terminar comiendo donde hubiera de lo que más nos gustara. Y con eso cumplido eso, empezábamos el día.

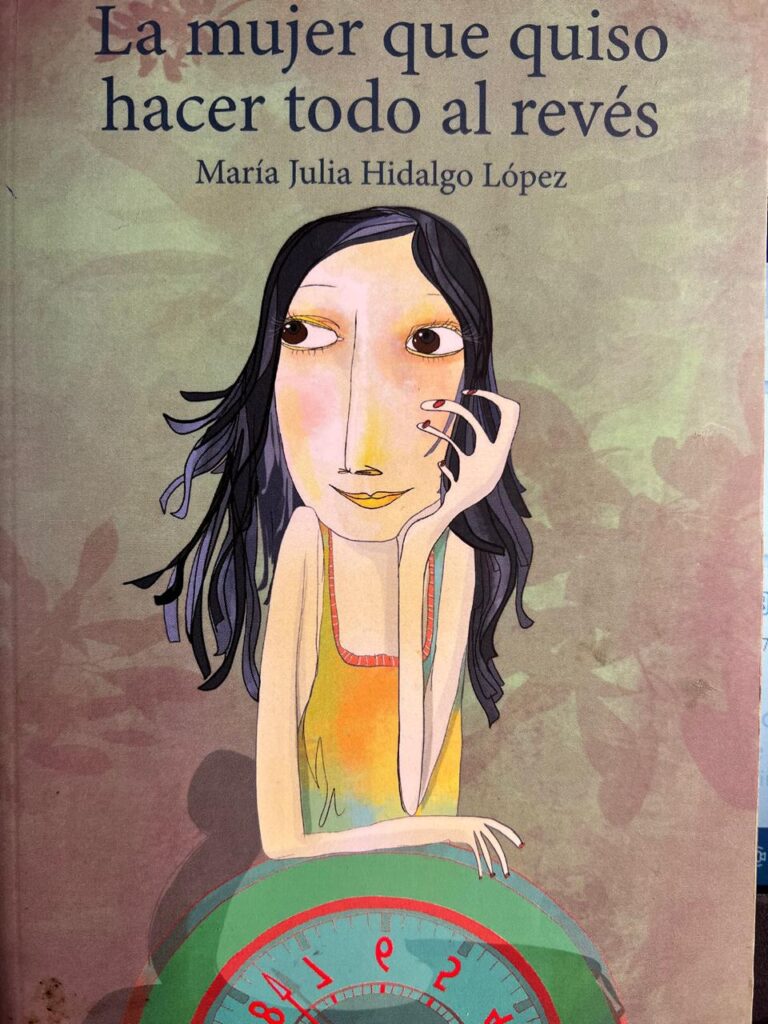

Algunos se iban al mar o a la alberca, a pesar de que fuera la hora en que el sol está en su máximo esplendor. Yo solía bajar una hora, máximos dos, y justo en el momento en que hacía más calor, prefería cubrirme bajo una sombrilla, o regresarme al balcón para leer un libro:

Cada vez que he vuelto a este paraíso, leo un libro por semana, aprovechando la pausa en el tiempo, la falta de preocupaciones y sobre todo la disponibilidad de la mente a explorar nuevas alternativas.

Así, nos daba el mediodía, y con ello, el permiso de abrir la primera lata de cerveza, sonido metálico y burbujeante que se repetiría constantemente hasta la tarde.

En una ocasión muy especial, pasamos toda la mañana en un yate, conociendo las playas cercanas a la zona. Pero normalmente, aprovechamos para ir a los arroyos cercanos y hacer senderismo o lanzarnos por la tirolesa, también aprovechamos para bañarnos bajo el agua helada de las cascadas.

Así nos terminaba dando la hora de la comida, y a mí, el sinaloense, me tocaba la preparación de los mariscos. Y con gusto me tocaba dar clases para hacer aguachile, el ceviche de pescado o el de camarón.

Se destapaban más cervezas en el proceso, y todos terminábamos haciendo una cadena donde albureábamos a los que pelaban el camarón, llorábamos con los que picaban la cebolla “finamente” y otros exprimían los limones.

A mí me tocaba ir integrándolo todo. También llevamos asador para gozar del sabor de la res.

Al igual que en la mañana, se corría la voz de qué había de comer en cada departamento, y cada quien terminaba sentado donde hubiera lo mejor. El último día, la comida siempre tenía que ser en la palapa, justo a la orilla del mar.

Me gusta presumir que mis mariscos siempre se llevaban el reconocimiento, y que era lo primero en acabarse. Una vez alimentados, salía el postre y el vino entraba de cambio por la cerveza.

En ese momento del día en que el sol empieza a decaer, y que el mar parece un espejo que refleja directamente el brillo del cielo, a veces nos retirábamos para una siesta, en la comodidad de la cama o en un camastro en la playa.

Si había juego, y para refugiarnos del calor en un departamento, solíamos disfrutar de partidos de fútbol, o buscábamos alguna película. Y después de eso, con un clima más fresco, volvíamos a las andadas.

Jugábamos fútbol o volley en los jardines. Volvíamos a meternos al mar, y “esnorqueleábamos” viendo las criaturas y el paisaje que reinaba por debajo del agua. Convivíamos por edades, cada quien en su grupito. Los niños chapoteaban en la alberca, con sus jóvenes padres platicando en mesas cercanas a ellos.

Los adolescentes aprovechaban para una que otra travesura: el robo de alguna botella de licor, o el escape de parejitas a otras playas o hasta grafitear alguna propiedad privada.

Los papás de más experiencias se instalaban en las mesas con vista al mar, y los más sabios aprovechaban que calor era tenue para bajar a disfrutar de la playa.

La cúspide del día llegaba al ver que el sol se escondía para descansar, de disfrutar de esos últimos rayos de la luz del día que pintaban la bóveda celeste de morados y rosados que cedían su lugar a azules oscuros, casi tan relajantes como el sonido de las olas que se deslizan entre la arena de una playa ya vacía: a veces con nubes de lluvia en el horizonte, y relámpagos que engalanaban la escena, y en otras ocasiones, con cielos limpios que permitían ver el último milímetro de sol que se escondía.

Llegaba así un segundo clímax en la magia del día. Con un cuerpo cansado. Con por la actividad del día, pero relajado por las bebidas, una mente tranquila por la falta de preocupaciones, y un estómago feliz por las comidas.

El ocaso se disfrutaba desde la alberca, desde las mesas en el jardín y desde la playa, cada día podía explorarse un nuevo ángulo de ese espectáculo de la naturaleza, junto con el cuál veíamos pelícanos volver a sus hogares, turistas retirarse de las playas, barcos y jet ski regresando a los puertos, y una serenidad sin igual.

Cuando este gozo se nos hizo rutina, aprovechamos las últimas horas de la tarde y primeras de la noche, para pasearnos por el malecón del pueblo, viendo las artesanías, deteniéndonos en los bares y en lo restaurantes.

Y a esa hora me llegaba una exigencia por parte de los citadinos, me tocaba hacer nacer un paraíso del que ya hablé: la fogata.

Me tocaba coordinar a los más jóvenes para ir por ramas a la jungla que nos rodeaba, y los niños se encargaban de que sus padres les compraran malvaviscos y galletas.

Así, las primeras horas de la noche se iban en la fogata, o en disfrutar de ver las estrellas del cielo difuminarse entre las luces de barcos que se encienden y apagan en el horizonte oscuro. Quien tuviera hambre se recalentaba algo de la comida, y poco a poco, según la edad de cada quien, iban volviendo a sus respectivos departamentos.

A veces nos quedábamos cerca de la playa, platicando hasta la madrugada. En otras ocasiones nos quedábamos en el balcón, disfrutando de un buen mezcal. Y cuando todos estaban dormidos, mis audífonos y su música me ayudaban a escribir hasta que el sueño me venciera.

Y de esta forma corría el ciclo de los días. Esta historia se reiniciaba cada mañana, pero había otras que iban evolucionando en cada salida del sol, y era aquello lo que le terminaba de dar sabor a la experiencia.

Amigos de otras ciudades que iban y venían cada día, a quienes se esperaban con ansias desde días antes, o de quienes nos despedíamos con promesas de vernos el próximo año.

Un primer amor de dos jóvenes que fueron descubiertos mientras caminaba por la playa en la noche. Una enfermedad debido a los nervios de una nueva experiencia en otra ciudad.

Preocupaciones por situaciones familiares que por fin se arreglaban. Burlas, risas, chistes y mucha carrilla. Momentos de reflexión y de iluminación.

Es un paraíso sin igual. Un paraíso sin caducidad. Un paraíso donde siempre seremos felices.

© José María Rincón Burboa